オーストラリアの研究機関の調査によると、日本人の成人が平日に座っている時間は1日420分=7時間で、調査対象の世界20カ国中、もっとも長いということです。(2019年スポーツ庁のホームページ)

長時間座り続けることで血流や筋肉の代謝が低下し、心筋梗塞、脳血管疾患、肥満、糖尿病、がん、認知症など健康に害を及ぼす危険性も指摘されています。

Contents

生活習慣病と運動

生活習慣病は、食事、身体活動、喫煙、飲酒、睡眠習慣がその発症、進行に関与する様々な疾患です。

運動などの身体活動量の低下が、多くの生活習慣病のリスクとなるため、年齢に応じて身体活動量を増やすことが生活習慣病予防のために必要となります。

座りすぎの健康リスク

1日に座っている時間が4時間未満の成人と比べ、1日に11時間以上座っている人は死亡リスクが40%も高まるという調査結果もあり、次のような健康リスクも考えられます。

循環器

長時間座り続ける生活習慣が、筋力低下や血流悪化の原因となり、座っている時間の少ない人よりも、血管や心臓といった循環器系の老化を早める可能性が高くなります。

糖尿病

糖尿病は第二次世界大戦後に最も増加した疾患の一つで、インスリンの分泌が少ないか働きが阻害されるものが2型糖尿病です。

運動不足や活動性の低い生活は、肥満や脂質異常症の割合を高め、新陳代謝の低下を招きやすくなります。

糖尿病は、食生活の変化による肥満の増加や、運動不足による身体活動量の低下と密接な関連があると指摘されています。

腰痛や肩こり

座りすぎによる筋力低下によって、抗重力筋の構造や機能が衰えると、体を支え続けることが困難となって、姿勢の悪化を引き起こします。

偏った姿勢が、肩こりや腰痛の原因となることも少なくありません。

身体活動量

身体活動は、安静にしている状態と比較して、筋を動かして安静時よりも多くのエネルギーを消費する動きのことを指します。

身体活動は、運動と生活活動の合計です。

運動

運動は、体力の維持と向上を目的に、計画的・意図的に実施するものです。

各種のスポーツやウォーキング、ストレッチング、ヨガ・太極拳などが含まれます。

生活活動

一方、生活活動は、運動以外の身体活動で、仕事や家事などがあり、歩行での通勤や買い物、掃除、洗濯、炊事、子どもと遊ぶ、介護、荷物運びなどが含まれます。

運動不足の解消方法

座りすぎの健康リスクは分かっていても、パソコンなどのデスクワーク中心の仕事や、運送業務など車を運転する時間が長いなど、長時間座り続ける必要のある方にとって、座る時間を短くするのは限界があります。

仕事の合間に、こまめに立ち上がって動く習慣をつくるなど、生活活動をより行動的にしていきましょう。

また、お休みの日や空き時間に出来る運動を始めてみてはいかがでしょうか。

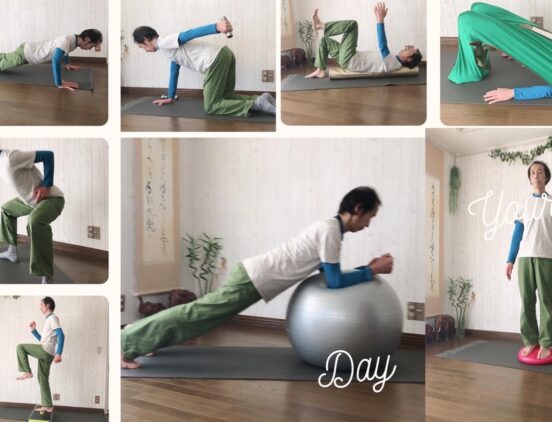

このブログでは、健康に密接に関連する体力である「柔軟性」「持久力」「筋力」の維持・改善を目指す方法を紹介します。

ストレッチ

身体活動をスムーズに怪我無く行うために「柔軟性」は不可欠です。

ストレッチは、加齢や運動不足などによる関節可動域の減少を抑制・改善することにも効果的です。

静的ストレッチ

大きな筋群を中心に、各15~60秒かけて伸ばします。

筋肉が過剰に伸びすぎないように、痛みを伴わないところまで反動をつけずに行いましょう。

息を止めずに通常の呼吸をしながら行うことも大切です。

体の前を伸ばす「大腰筋ストレッチ」

体の前側の筋肉や筋膜のコリを解いていきましょう。

1.床に膝をつきます(マットやタオルなどクッションを敷くと良いでしょう)

2.膝を90度に曲げる位に右足を前に出し、足裏を床につきます(つま先は真っ直ぐ前に向ける)

3.両手を右ももの上において、顔も体も正面に向けます

4.伸ばしている間は、背筋を伸ばした状態をキープします

5.息を吐きながら、ゆっくりと骨盤の高さを下げていきます

6.鼠径部が心地よく伸びたら、ゆっくりと顔を上げ、3~5秒キープします

7.息を吸いながら、左右のバランスを崩さないよう気をつけて元の位置へ戻ります

8.反対側も同様に行います

※5~7を繰り返します

※目安として片側2~3回 気持ちよく伸ばせる回数で構いません

体の後ろを伸ばす「スパインストレッチ」

背骨の動きを意識して、背中側の筋肉や筋膜を柔軟にしていきましょう。

1.両手(肩幅)と両膝(骨盤幅)をについて体を支えます(ヨガマットを敷くと良いでしょう)

2.背骨が床と平行になるようにして、頭頂と尾骨を前後に伸ばします

3.息を吐きながら、オヘソを覗くようにゆっくりと背中を丸めていきます

4.息を吐き終えたら、吸いながらゆっくりと平行な背骨からに戻ります

※3と4を呼吸のリズムに合わせて繰り返します

※目安として、5~10回程度、少し休息を挟んで2~3セット

動的ストレッチ

腕や足などをいろんな方向に動かすことで関節の可動域を広げるストレッチです。

いわゆる準備体操で、身体を温めていきます。

ラジオ体操

ラジオ体操には、柔軟性向上の他、基礎代謝・脂肪燃焼の向上、血行促進、骨の健康維持、体力・運動機能の向上効果があると言われています。

腕と肩を動かす「上肢のダイナミックストレッチ」

腕の上げ下げや回旋動作によって、肩関節や肩甲骨の動きを整えます

足と股関節を動かす「下肢のダイナミックストレッチ」

太ももの上げ下げや脚の回旋動作によって、股関節や骨盤の状態を整えます

歩行

歩行や自転車、水泳、ヨガなどの有酸素運動は、全身の筋肉を使って、持続的に心拍数や酸素摂取量を一定のレベルに保ちながら行う運動です。

健康・体力の維持と改善を目的とする場合は、強度により週3~5日行うことが推奨されます。

次のように正しいフォームで歩きましょう。

- 視線を下げず、軽くあごを引き、視線はやや前方に向ける。歩きスマホは厳禁です。

- お腹を締め、軽く胸を張る。

- 普段よりやや大きめの歩幅で歩く。

- ひじを軽く曲げ、後ろに引くように腕を振る

筋トレ

自体重、チューブ、ダンベル、トレーニングマシン、フリーウエイトなどによって負荷をかけていきます。

正しい姿勢・フォームで行うことや、重りの設定が適切にされなければ、効果が期待できないだけでなく、けがなどの原因となる可能性もあることから、しっかりと準備を行いましょう。

スクワット

フリーウエイトで始められる下半身の筋トレです

1.肩幅よりも広めに足を開いて、つま先と膝をやや外側に向けます

2.手は、胸の前でたたんでおくか、体側においておきます

3.動作中は胸を張り、背筋を伸ばした状態を維持します(反りすぎないように注意しましょう)

4.お尻を斜め後ろへ突き出すように、2~3秒でしゃがみます

5.手を体側にした場合は、しゃがむ時に肘を後ろへ引きます

6.太ももが床と平行になるところを目指してしゃがみます

7.しゃがんだ位置から、2~3秒で立ち上がります

※4~7を繰り返します

※20回以上×3セットを目安に、1セット内の回数を増やしていきましょう

プッシュアップ

胸・腕の筋肉と体幹を安定させるトレーニングです

1.肩幅よりやや広い目に手のひらをつき、腕は床と直角になるようにします

2.手指は大きく開き、指全体を少し内側に向けます(ハの字)

3.首がすくまないように肩を安定させ、体を一直線に伸ばします(初めての方やキツイ場合は膝をついてください)

4.足の幅を腰幅に合わせておくことで、体が安定します

5.目線は床に向け、頭の高さを保ちましょう

6.両肘を曲げて、2~3秒で体を下げます

7.できるだけ胸が床に近づくまで下げます

8.体を下げた時、胴体と肘の角度が80~90度になるように脇を開きます

9.息を吐きながら両腕を伸ばして、2~3秒で体を上げます

※6~9を繰り返します

※体を上げられない回数(20回程度)を、2~3セット目標とします。

まとめ

座っている時間が長くなるほど、血管や筋肉の構造や機能が低下し、健康に害を及ぼす危険性が上がると指摘されています。

生活習慣の一部である身体活動量を高めるためには、普段の行動である生活活動をより活発にするとともに、運動を始めることが必要です。

身体活動以外の生活習慣は、食事、喫煙、飲酒、睡眠、ストレス管理などがあり、これらの生活習慣が健康を良くも悪くも左右し、よくない生活習慣を多く持つ人は、そうでない人よりも老化が早く、健康を害する可能性が高いと予想されます。

健康に密接に関連する体力である「柔軟性」「持久力」「筋力」のそれぞれを維持・改善する運動を、適度な強度から始め、楽しみながら継続していきましょう。。

楽しく安全にトレーニングをサポート

運動と食事改善アドバイスで理想の体づくり

滋賀県 大津市と高島市の美ボディクラブ紬は、健康で美しい体づくりを応援するコミニュティです。

普段、運動をしていないなど、始めるにあたって不安などがある場合は、事前のご相談も承ります。

グループレッスン

少人数・楽しい・シンプル・やってみたいレッスンメニューで、はじめの第一歩をサポートいたします。

1レッスンは60分~75分と無理なくできる。

また、比較的取り組みやすい料金となっております。

パーソナルサポート

お一人ごとに最適な対応をいたします。

ご希望や現状の体力等から『やる気を現実に』できるよう、運動+食事などの生活習慣もサポート可能です。

運動は、ピラティス・ヨガやフィットネスなど様々なトレーニング経験のあるサポーターが、ベストなメソッドをご提案。

食事は、質の良い食事への改革と、不足しているものを補う高品質サプリメントで、体の本来の機能が働くようご提案。